本日のテーマは「気象学」です。

気温とはなにか

- 温度とは物体を構成する原子または分子の運動の持つエネルギーのことです。

※まったく分子が動いていないときの温度を0K(ぜろ・けるびん)と言います。馴染のある表現をすると、−273.15 ℃のことです。前者を絶対温度、後者をセルシウス温度といいます。

- 気温というのは、空気の温度のことです。

空気を構成するものは酸素や窒素等々の様々な気体で、これらは大抵いつもあちこちに飛び回っています。この運動を熱運動といいます。熱エネルギーとは熱運動の運動エネルギーのことです。

0Kの物体の熱エネルギーはゼロということになります。

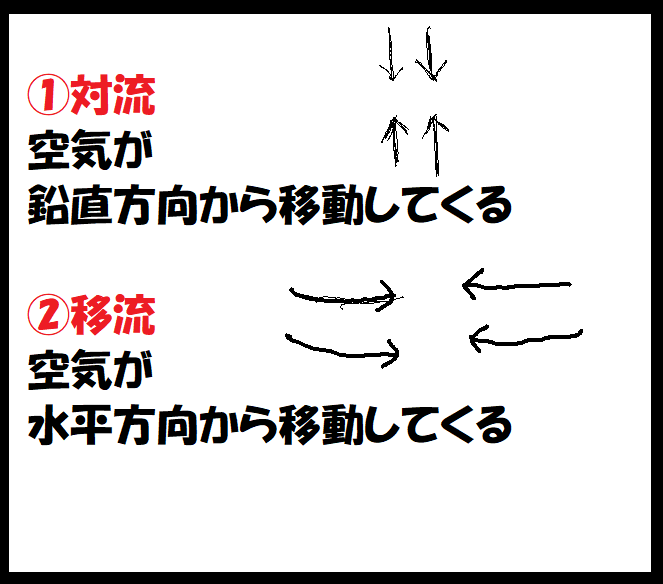

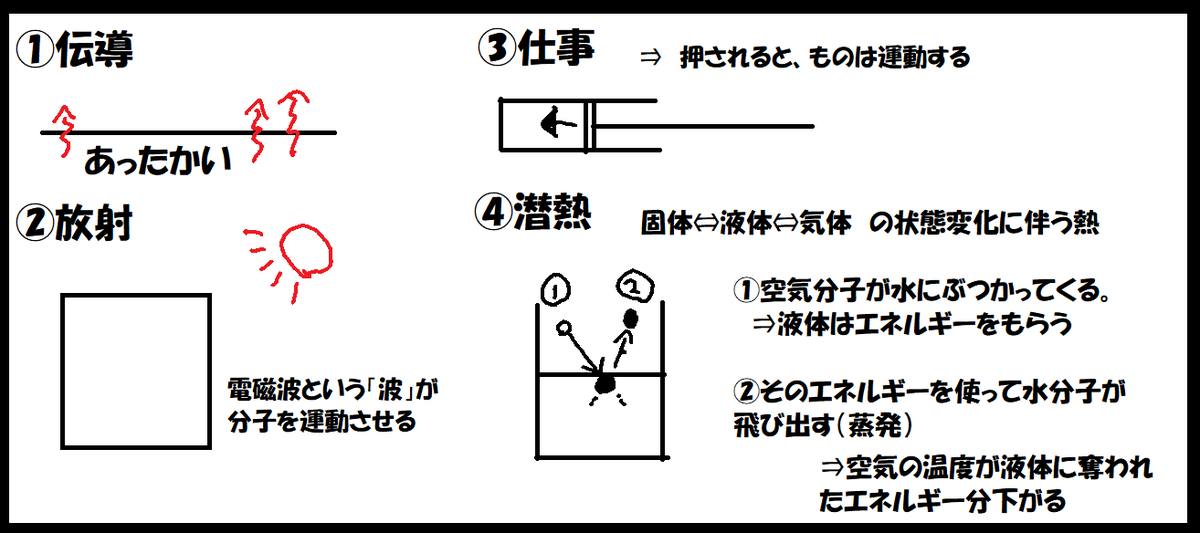

- 「他の空気が来る」か「それ以外の手段」で気温が増減します

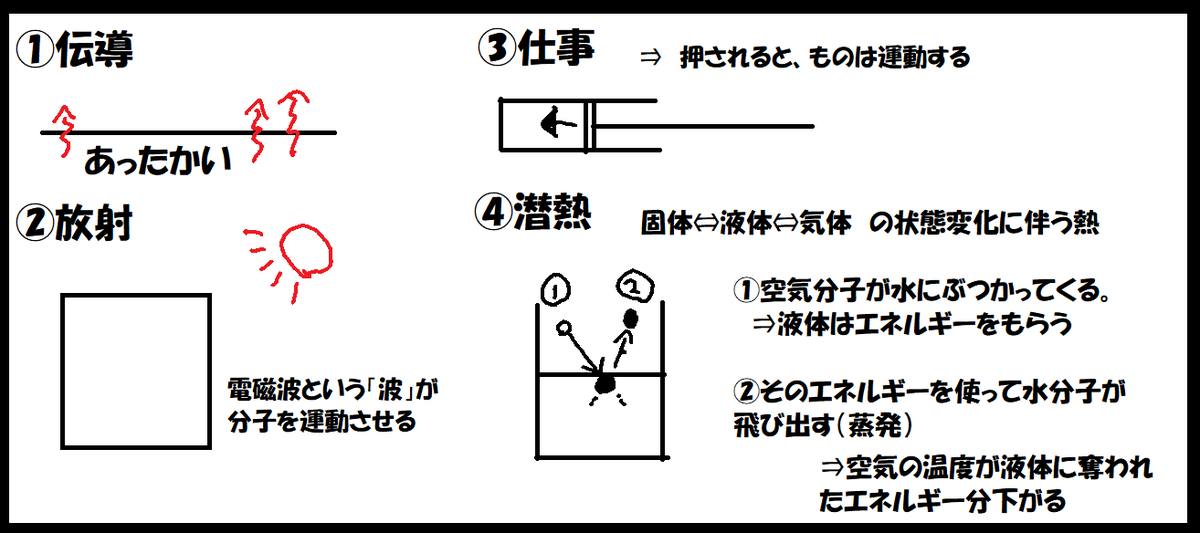

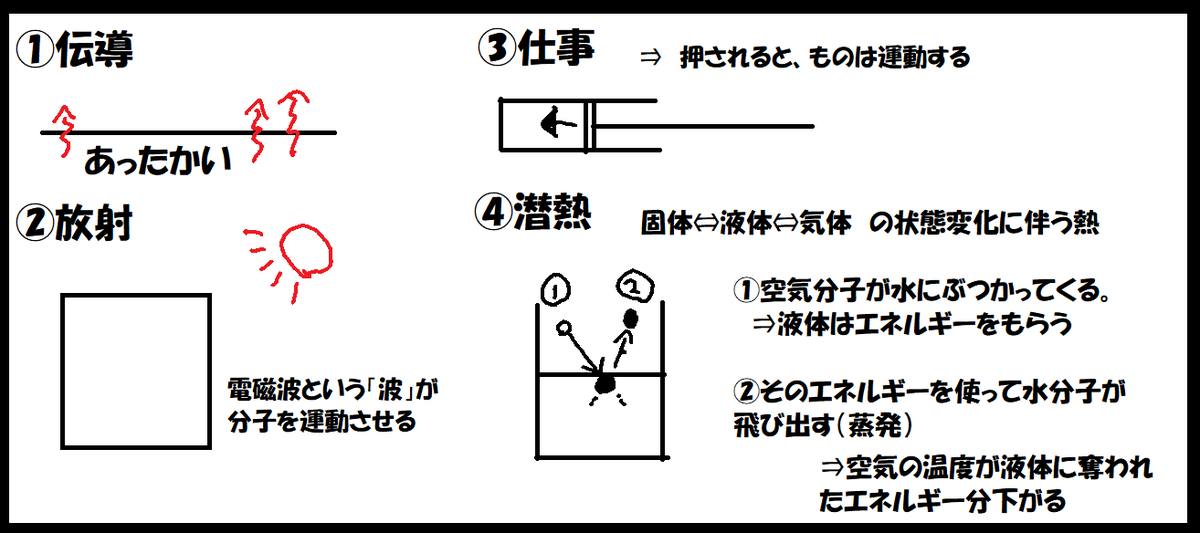

※潜熱のこと

- 固体:ほぼ分子が動いていない

- 液体:やや動いている

- 気体:激しく動いている

固体⇒液体 動かないといけないので周りから熱を奪う(融解熱)

液体⇒気体 動かないといけないので周りから熱を奪う(気化熱)

気体⇒液体 動かなくてもよくなる=熱を放出(凝結熱)

液体⇒固体 動かなくてもよくなる=熱を放出(凝固熱)

もちろん昇華(固体から一気に気体へ)の場合も同じです。:

固体⇒気体 動かないといけないので周りから熱を奪う

気体⇒個体 動かなくてもよくなる=熱を放出

地表の温度

大きく「地球」で考えてみましょう。

その地表を暖める要因には「放射」しかありません。そして温度が下がる要因も、地球から出る電磁波しかありません。地球から出る電磁波ってなんだよという話ですが、次の事を思い出してください。

- 温度というのは、原子や分子の運動の激しさだったこと

- 原子や分子は電気を帯びていること(電子)

だから、運動が激しければ激しいほど電磁波が出るのです。

というわけで、入射量<放射量となったとき温度が下がっていくことになります。温度(運動)に応じて放出量は変わるわけですから、いずれ地球の温度は落ち着いてくるはずですよね。

で、

今の理屈で行くと、太陽から来るエネルギーを測定すれば地球の大体の温度がわかることになります。太陽だけで地球をどれぐらい暖めてくれるんでしょうか?

正解はこちら。⇒ -18℃

まじかよ太陽パイセン。

現在の地球の平均気温は15℃なので、とんでもない差があります。

どうして地球は冷えすぎないのでしょうか?

理由は、最初に言った「地表」がヒントになります。

私たちがいま、話の都合で仮に立っている「このモデル地球には大気がない」のです。

太陽と気温

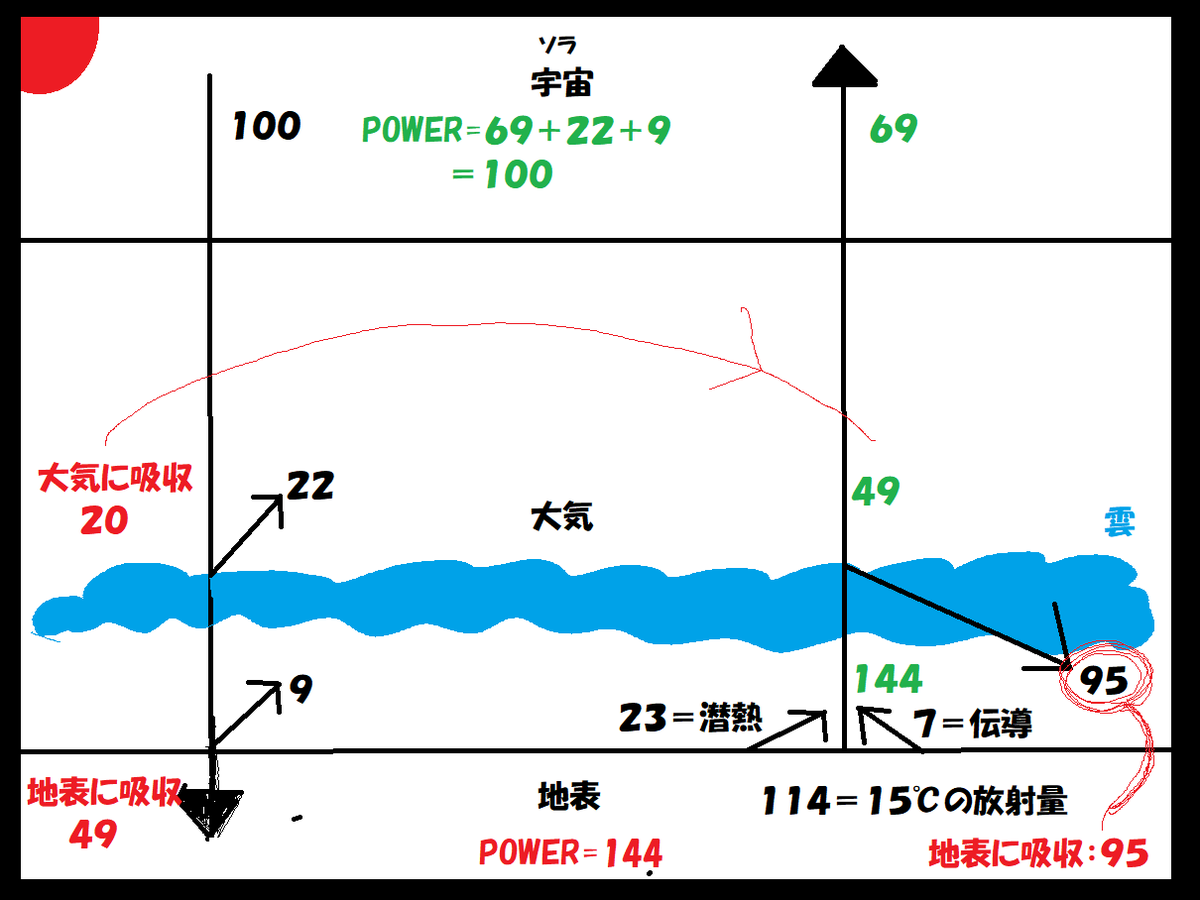

というわけで今度はこれを見てください。

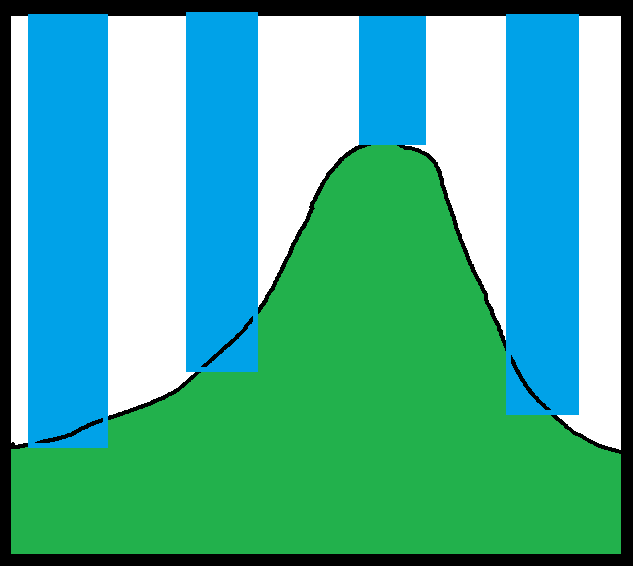

太陽から100人の宇宙人がやってきました。地表村を目指します。

ところが42人は大気村へ残ると言い出し、51人だけが地表村を開拓しました。

合計で31人が宇宙へと帰っていきました。

一方、地表村からは144人の地底人が出発です。宇宙を目指します。

しかし大気村の20人は元は宇宙出身。行くと言われて黙ってはいません。

大気村に来たところを縄で縛って地底に連行しますが、

数えてみると75人しかいません!(95=75+20)

実は残りの69人はわきをすり抜けて宇宙へたどりついていたのです。

……というわけで、

宇宙(太陽)POWER100での釣り合いが、

地表POWER144となって、地球は太陽の恵みよりも暖かくなったのです。

ポイントは「大気から地表への反射」にあるわけです。

ここまで見て来た私たちのモデル地球とモデル太陽はまったく動きません。

けれど実際は〈太陽の当たる角度〉〈南中高度〉〈緯度〉〈高度〉によって気温は様々に変化します。

『懐中電灯でものを斜めに照らすよりもまっすぐ照らしたほうが明るくなる』

がポイントです。

- 朝・昼・晩の温度変化もこれを理由に変化していきます。

- 太陽が真上に近いほど(南中高度が高いほど)あったかくなります。【春夏秋冬】

- 緯度が低いほど(赤道に近い)まっすぐ太陽光が当たります。

- また一口に大気といってもいくつかの層に分かれており、それによってあったまりやすさが変わるのです。

- 太陽が一番高くなった時【真南】の高度が高ければ高いほどよく照らされます(春夏秋冬)

図解・気象学入門―原理からわかる雲・雨・気温・風・天気図 (ブルーバックス)

- 作者: 古川武彦,大木勇人

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2011/03/23

- メディア: 新書

- 購入: 3人 クリック: 24回

- この商品を含むブログ (10件) を見る

圧力

絶対零度でない限り、原子や分子はビュンビュン飛び回っているので、当然そこに壁があればドシドシぶつかっていくわけです。原子や分子の衝突によって物体が受ける力を「圧力」といい、空気によって受ける圧力を「気圧」と呼びます。

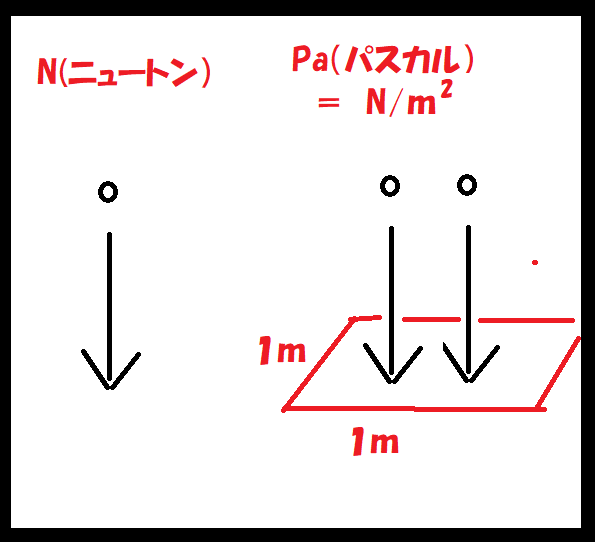

力の単位はN(ニュートン)でした。1kgの質量をもつ物体を背負うと9.8Nの力が掛かりますので、1Nはおよそ100gということになります。でもひとつの原子や分子が衝突する力は恐ろしく小さいため、或る程度まとまりを持ってその力を捉えなければなりません。そこで出てきたのがPa(パスカル)です。

1Pa というのは 1平方メートルの板を1ニュートンで押す ということで、

2Pa というのは 1平方メートルの板を2ニュートンで押す ということです。

※ところで、天気図などでは「ヘクトパスカル(hPa)」という言葉を聞くかと思います。これは単に量の大きいパスカルを省略しているだけで、1hPa=100パスカルのことです。

密度

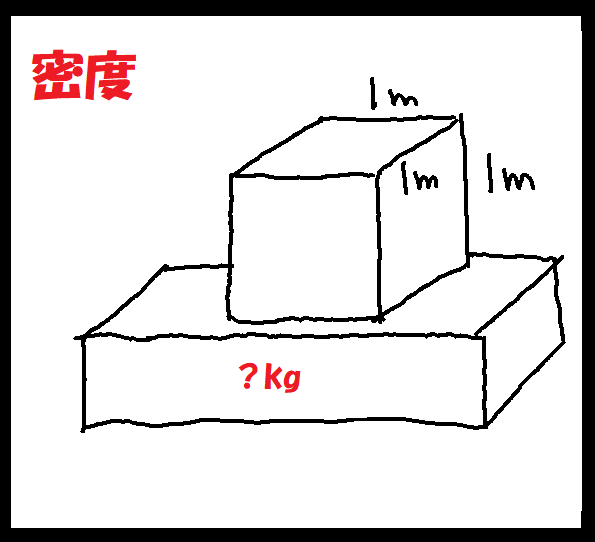

さて、原子や分子がボコボコと壁を叩く圧力を考えるにあたっては、もうひとつ考えておかなければならないことがあります。それは、どれぐらい叩く人員がいるかです。とはいえ、原子や分子をひとつふたつと数え上げるわけにもいきませんから、ある空間にいるやつらを全部掴んで体重計に載せようと思います。それが「密度」です。*1

1m×1m×1mの立方体を体重計に載せて、中身の原子や分子をまとめてはかります(立方体はめっちゃ軽いので0kgです)。

気体の状態方程式

- 原子や分子がどんだけ動いているか(温度)

- 原子や分子がどれぐらいそこにあるか(密度)

この二つが大きければ大きいほど、気体の圧力はどんどん増えていくはずですよね。この「こっちが増えれば増えるほど、あっちも増える」という関係を「あっちは、こっちに比例して増える」といいます。これをあらわしたのが下図の「状態方程式」です。

圧力は密度と温度が増えるほどでかくなるよ、という意味です。たとえば温度が二倍になれば、圧力は二倍になります。密度が二倍になれば、圧力は二倍になります。他にも、「圧力を変えないように密度を半分にするには、温度を二倍にしないといけない」ということもわかります。

大事なのは、「圧力」「密度」「温度」が相互に関連しあって変化していくということです。

(A∝B は AがBに比例しているよ ということです)

気圧=気体の圧力のことでした。気体であればなんでもいいわけですが、これを空気にしたものを「大気圧」といいます。言葉通り解釈すれば、バイクで風を感じるときも、私たちは大気圧を感じていることになります。けれど、天気予報のイメージとは少し違いますよね。

というわけで、天気予報らしい大気圧について考えていきたいと思います。

気柱

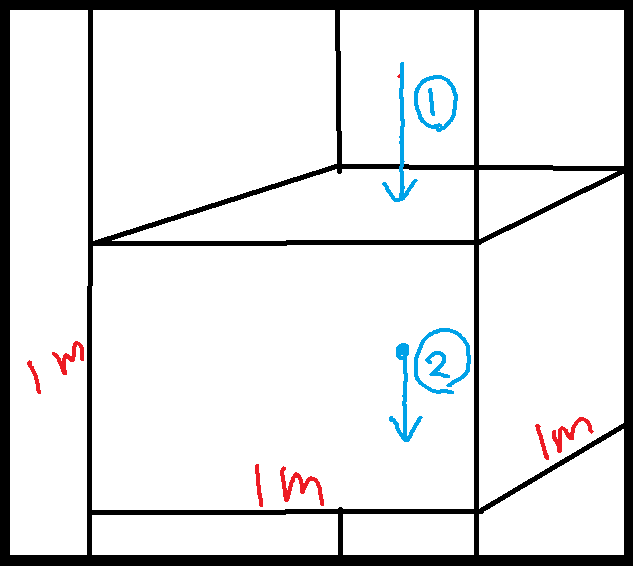

次の図でなんとなくわかってもらえるでしょうか。

ある地点の上空に存在する空気のことを、気柱といいます。わたしたちの頭の上にも、気柱が乗っていますね。この時に下にかかる圧力は、先ほども書いたように「大気圧」です。

はい、気柱の拡大版です。気柱ってものすごく長いので区切ります。

空気の塊エレベーターができました。

主張:地表付近では高さ1m上がるたびに大気圧は12Pa下がる。

これを確かめるためには上図①と箱の底面にかかる圧力(①+②)の差を比べて見ればよいことになります。①+②と①の圧力を比べるのですから、その差は②になります。

データによれば、地表付近での空気の密度は1立方メートルあたり1.2kg(上の箱に1.2kgの空気が!)です。そしていままさに1立方メートルの箱を考えているので、②にかかる力は1.2kgです。

1Nは大体0.1kgであることを思い出すと、1.2kg=12Paですから、上の主張が正しいことがわかります。

この理論値は基本的に実測値と合います。しかしあくまで「地表付近」という曖昧なものであるため、富士山レベルになるとさすがに気圧がずれてきます。しかしながら、気圧が低くなるのは間違いありません。高いところに行くということは上にのる空気が少ないわけですから、そりゃまあそうだろうという感じもします。

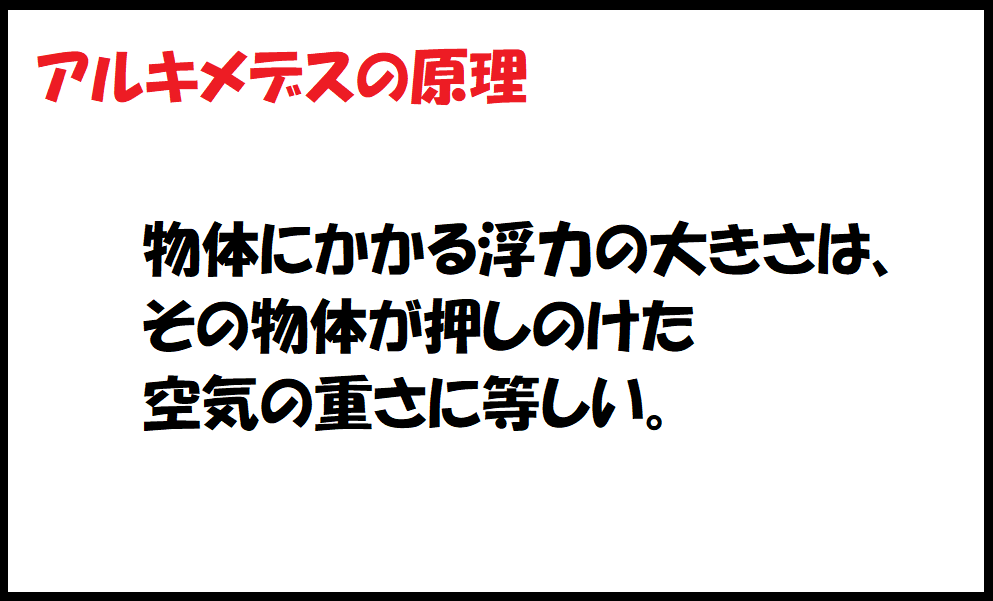

浮力:彼らはみんな浮いている

もう一度、下手くそな画像を載せます。

先ほど説明した通り、箱の下面には①+②の力が掛かっています。

でも下にずりずり落ちていきません。「そりゃ箱は架空のものなんだから」という気がするかもしれませんね。けれど先ほど言った通り、地表付近の空気の密度はいつだって大体1立方あたり1.2kgなんです。空気は重力に負けて地面に這いつくばることはないんです。

落ちて行かないということは、①+②と同じだけの力が上向きにかかっているということです(③)。この上向きの力から、重力(②)を引いた分の力のことを「浮力」といいます。

浮力はどれぐらいの大きさなのでしょうか。

浮力=③ー②=①ですね。

①+②は①に加えて空気塊の分だけ力がかかっているのでした。それを逆にいえば、①は①+②から空気塊のぶんだけ力がなくなっているということです。

浮力と聞けば、当然誰でも浮かびたくなります。(?)

雲ができるのは、空気が暖められて空に浮かんでいくからです。浮かぶということは、浮力が重力よりも大きくなければなりません。

どうやって浮かぶのでしょう?

というわけで、空気の塊を暖めてみます。

暖めるということは、温度が上がります。けれど暖めただけで空気の塊自体の重さは何も変わりませんから大気圧は一定です。ということは、状態方程式から密度が変化することがわかります。

圧力一定・温度上昇ということは、密度は下がらなければなりません。ここで思い出してもらいたいのが、中学でも勉強したある関係のことです。質量というのは、体積に密度をかけて求められるのです。

空気の塊の重さは変わらず、密度が下がるのですから、体積は上がらなければなりません(下図・左より)。体積が上がるということは、その空気の塊は最初よりも大きくなり、もっと多くの空気を押しのけます。アルキメデスの原理から浮力が増し、重力に打ち勝って、どんどん上へと昇り始めるのです。

風

暖められると空気はのぼるのでした。

これによって起こるのが「風」です。

左右の空気塊にはたくさん空気が集まり高気圧に、真ん中は逆にどんどん上へ行ってしまうので低気圧になります。

水の研究

水は、水分子の集まりです。

この集まりは、仲が良いという理由で固まっているわけではありません。分子と分子のあいだに、分子間力という互いに引きつけあう力が働いているのです。

さて、水にも温度がありますので、水分子はギュンギュン動き回っていますね。

ここで、前に紹介した図の④を見てください。水が蒸発するプロセスについて書いています。

- 空気分子がぶつかってくる

- ぶつかってきたエネルギーを使って、水分子が液体の水から飛び出る

分子間力を引きちぎるパワーを、空気分子の衝突からもらうわけです。それが蒸発です。しかしだとすると、空気は常に水にぶちあたってくるわけですから、水分子はいつでも蒸発する機会があることになりますね。

実際その通りで、彼らは常に液体メンバーの脱退を企てています。「水が100℃で蒸発する」というのは間違いで、「水は常に蒸発している」のです。

水蒸気とは、気体になった水のことです。水蒸気は気体なので、当然圧力を持ちます。これを水蒸気圧と呼びます。

水蒸気が水の上にあんまり多くなると、今度は当然、空気分子ではなく水分子が液体にぶつかってくることになりますね。そのときは、彼らはまた液体メンバーに加入することがあります。これを凝結といいます。

水蒸気がどんどん多くなると、凝結と蒸発の量が同じになり、見かけ上はなにも変化がなくなってしまいます。この状態を飽和状態と呼び、飽和状態における水蒸気の密度を飽和水蒸気量といいます。

「蒸発の量が増える=温度が高い」ですから、温度が高いほうが飽和状態になるための必要な水蒸気の量は多くなりますね! たくさん出て行った分を、たくさん補給してくれる水蒸気がないと飽和状態にならないからです。

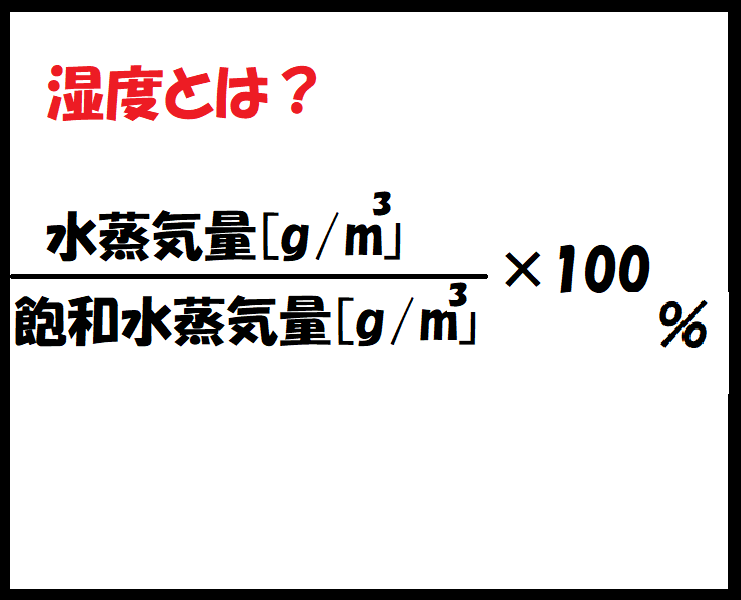

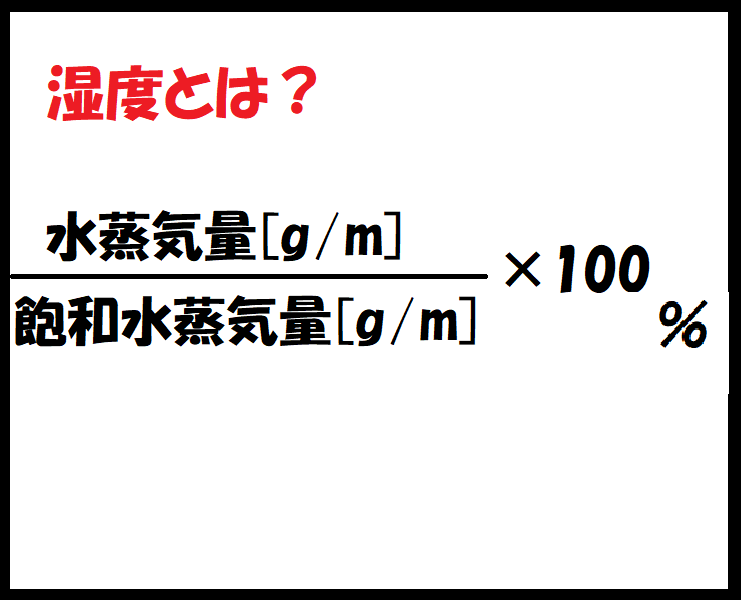

湿度

水は常に蒸発しており、地球は水の惑星というぐらい水が溢れています。

水蒸気って、空気にどれぐらい含まれているんでしょうか。

それを測るもののひとつが、みなさんおなじみの湿度です。

その場の飽和水蒸気量と比べて、どれぐらい水蒸気があるかを測定します。つまりこれが低いほど水はどんどん蒸発していきます。カラッとした部屋では汗がすぐに引くのはそういうわけです。

さきほど書いた通り、飽和水蒸気量は温度によっても変化します。その場の水蒸気量が変わらなくても、湿度が変わることがあるのです。

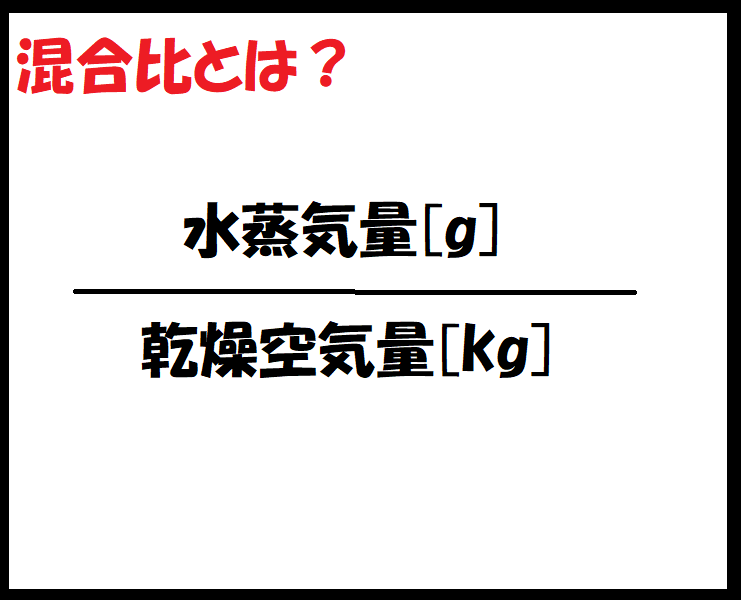

もうひとつ、指標を紹介します。それは「混合比」です。

むしろこちらのほうが「水蒸気がどれぐらい含まれてるか?」という答えとしてしっくりくるものかもしれません。

これは、乾燥空気(水蒸気を抜いた空気)1kgあたりに、

どれぐらい水蒸気が含まれているかを測ったものです。

雲ができるよ・エアロゾル

空気中には土埃だのなんだの、ともかく雑多な、いろんなものが含まれています。これらの粒のことをエアロゾルと呼びます。実はこれが、雲ができる素材になっています。

(1)空気が浮かびはじめる。

CASE.1:太陽光で暖められて、浮力がついて浮かび始める

CASE.2:横に移動してたら山にぶつかって、強制登山

CASE.3:横に移動してたら自分より冷たい空気にぶつかってその上に乗っかる

CASE.4:横に移動してる空気同士がぶつかって、ぐにゅっと上へ向かう。

CASE.1については既に説明しましたし、CASE.2についてはイメージしやすいでしょう。なにしろ、後ろからグイグイ押されているのに、目の前には山しかないのですから登らざるをえません。

CASE.3について、なぜあったかいほうの空気(暖気)が、冷たいほうの空気(寒気)を踏み台にするのかというと、暖気のほうが軽いからです。重たいズシンとした空気が暖気を押しのけて進んでいくといったほうが正確かもしれません。

CASE.4についても、基本的には山と同じです。向こうがずんとぶつかってくると、気体はふわふわしているためどこかの方向に逃げるしかありません。

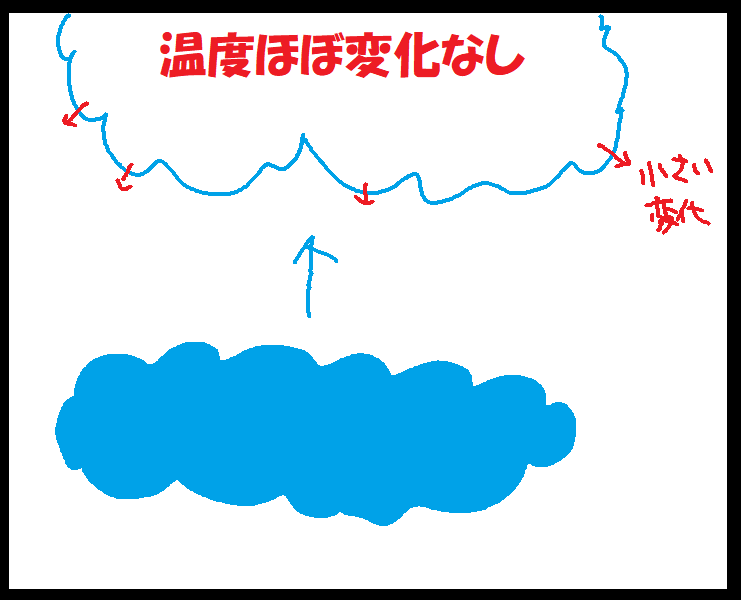

(2)空気の温度が下がる

当然ですが、多少上がったぐらいで雲にはなりません。

空気の塊がどんどん上がり、遂に気圧も目に見えて下がってきてしまいました。雲になる空気塊のサイズはとても大きく、境目の小さな熱変化はあまり問題になりません(下図)。

境目ではなく、内部の変化によって温度が下がっていくのです。

- 温度一定で圧力が下がりますので、状態方程式から密度が下がります。

- 密度が下がると体積が上がります。

- 体積が上がるということは空気塊の周りの空気を押しのけたということです。

- 押しのけるにもエネルギーが必要なので、その分、温度が下がります。

(3)飽和に達する。

温度が上がれば上がるほど飽和水蒸気量は増していくのでした。

そして今、温度は下がりに下がっています。ということは、飽和水蒸気量は減りに減っています。

そうだというのに、空気塊内部の水蒸気量はまったく変化していないのです。

そうなってくると、やがて飽和水蒸気量より水蒸気の量が多くなってしまいます。飽和水蒸気量を超えた水蒸気は、自らの形を保てなくなり液体になります。

ちょっと待って!

飽和水蒸気量は、液体⇒気体と気体⇒液体のバランスの量だったはずです。なぜ飽和水蒸気量を超えた水蒸気が、液体になるのでしょうか。もし空気塊の中にコップでもあれば、「気体⇒液体の量が多すぎて漏れ出ちゃった」という話になりますがいま、空気塊の中に水なんてありません。

液体になりたくてもなれねえ。水蒸気量が飽和水蒸気量を超えている状態を過飽和といいます。過飽和を脱するためには是非とも液体の水が必要です。お空の上でどうやって調達するのでしょうか?

とはいえ。

液体の水といっても、結局それは水分子の集まりです。水分子自体は空気塊の中にあるわけですから、水ぐらいすぐに調達できそうな気もします。

問題は、水分子がふにゅふにゅとくっついてきても、普通はまたすぐにどこかへ飛んで行ってしまうことです。そこでお役に立つのがエアロゾルです。特に水分子を吸い寄せる塩などの親水性の高いエアロゾルは最高の材料です。粒にどんどん水分子が集まり液体の水となり、そこへ過飽和状態だった水蒸気がガンガン液体になっていくのです。

こうしてできた水滴の集まりが、雲なのです。

疑問点いろいろ

ここまで知識を得てようやく、次の疑問が明確な形をもって私たちに迫ってきます。

というか、逆にいえばようやく「疑問」として形を成したといえるでしょう。

Q. どうして雲は落ちてこないのか?

答えは簡単で、実は落ちてきています。

けれどそれぞれの粒が小さいので、その速度がめちゃくちゃ遅く、下から吹き上げてくる風に負けてそこにとどまり続けます。

のんびりと浮いているように見えても、案外雲の中ではテニプリばりの「プロ同士」のバトルが繰り広げられているというわけです。

対流圏よりさらに上へ!

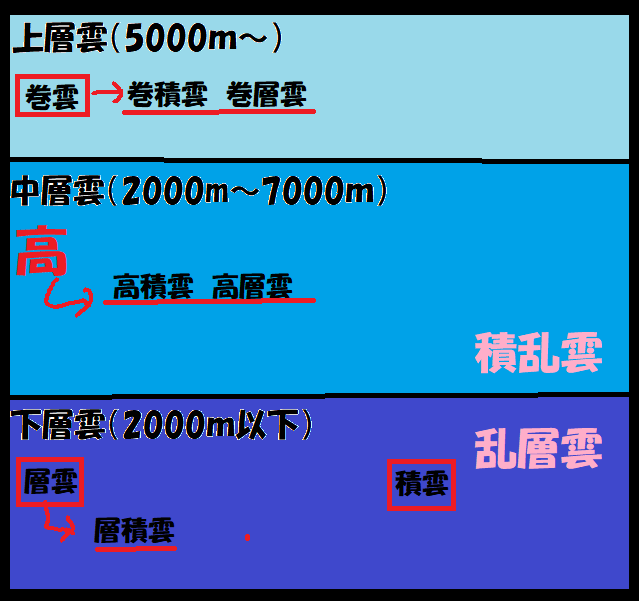

「雲の覚え方」というので下層・中層・上層というような区切りを説明しましたね。実はあれ、空の一部分でしかありません。

carrot-lanthanum0812.hatenablog.com

雨だとか嵐だとか台風だとか、ああいうわかりやすい気象現象はほとんどすべてがこの範囲で起こっています。高度約11000mまでを「対流圏」と呼びます。

対流圏においては、上へあがれば上がるほど空気の温度は下がってきます。どれぐらい下がるかといえば、1kmにつき約6.5℃! 真夏日でも1㎞空を飛べばクーラー要らずです。

100年ほど前までは、上へ行けば行くほどこのまま温度は下がり続けるだろうと考えられていました。ところが、気球に温度計を括りつけて浮かべてみたり、自作の気球で高さ16kmまで行ってみると、温度が一定となる空があったのです。

これがいま「成層圏」と呼ばれているものの下部になります。

成層圏は一定の温度をある程度保った後、今度は逆に上へ行けば行くほど温度上昇を始めます。約50km、つまり約50000mまで温度上昇は続いていきます。成層圏の一番上の温度はマイナス3.15℃。「寒いじゃねえかよ!」とツッコまれる温度ですが、特徴的なのは、上にのぼるにつれてあったかくなっていった、という部分ですね。

成層圏である高度約25000m地点を中心に、あの有名なオゾン層があります。

成層圏を超えると今度はまた温度は下がり始めます。約80km=約80000mまで下がり続け、この大気の層を「中間圏」といいます。このあたりになるとさすがに空気もだんだん薄くなってきて、重たい気体の分子がなくなっていきます。逆に言えば、中間圏までは空気の組成はあまり地上と変わりません。

んじゃ80kmまでは生きられるなとかそういうことではなく、量自体が少なくなるので酸欠で死にます。3300mで低酸素になるというぐらいです。エベレストは8000m超えてますが、登るのがキツいというか、そもそも生きるのがキツい高度です。

中間圏を越え「熱圏」に入ると、窒素が少なくなり、170000mまでいくと酸素ばっかりになります。さらに進むと酸素すら消え失せ、100km=1000000mだとヘリウムばかりになり、さらに進むと水素しか残りません。

さぁ、100kmまで来ましたが、このあたりになると熱圏という名前の通り温度はまたガンガン上がり始めます。紫外線を吸収した窒素や酸素が電子をいっぱい出しているので、あの有名な電離層と呼ばれる電子だらけの地帯がここいらにあります。

どこからを「宇宙」と呼ぶかは定義によりますが、

- 地球大気の限界 = 10000km

- 大気がほぼないといっても過言ではない =100km

- 米国空軍 = 80km

と言っています。国際的には100kmとしているようです。

*1:厳密にいうと、体重計に載せてしまうと重力が加わるので駄目ですが、わかりやすさが第一です。気になる方は「質量 重さ 違い」でググりましょう。ここで本当に求めたいのは「質量」のほうです。