死ぬこと

死の宗教的意味

どうにもならないことだが、私たちは誰しも最後は死んでしまう。これは私というものの最大の喪失であろうが、老いてくると病気がちになるなど、単に喪失体験というのならばこれ自体はひじょうによくあることである。これらは大きな死/小さな死と区別されている。対比される以上、ここには連続性があると考えられているのだ。

ふつうこうした呼び名には、不思議を感じるかもしれない。なにしろ、小さな死は実際にはまったく「死」ではなく、比喩的な意味合いしか持たないからだ。小さな死は大きな死のリハーサルにすぎない。喪失のたびに自分というものが引き裂かれる。人はそのたびに大きな死を意識するのだ。だが、小さな死の場合、人は新たな「あり方」を見出し、生活を続けて行く。

ここにはひとつの特別な意味付けが行われている。つまり、大きな死もまた、新たな自分への変化なのだと。自分を表すいくつもの箱の中身がすべて入れ替わった先にあるものが大きな死なのだと。こうして、大きな死/小さな死は連続性を持つ。

しかし、やはり死は老いることとは異なる。死がいったいなんであるか。ここには依然として謎がある。

![小さな死生学入門 小さな死・性・ユマニチュード [ 大林雅之 ] 小さな死生学入門 小さな死・性・ユマニチュード [ 大林雅之 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5227/9784798915227.jpg?_ex=128x128)

小さな死生学入門 小さな死・性・ユマニチュード [ 大林雅之 ]

- 価格: 1320 円

- 楽天で詳細を見る

令和元年簡易生命表の概況

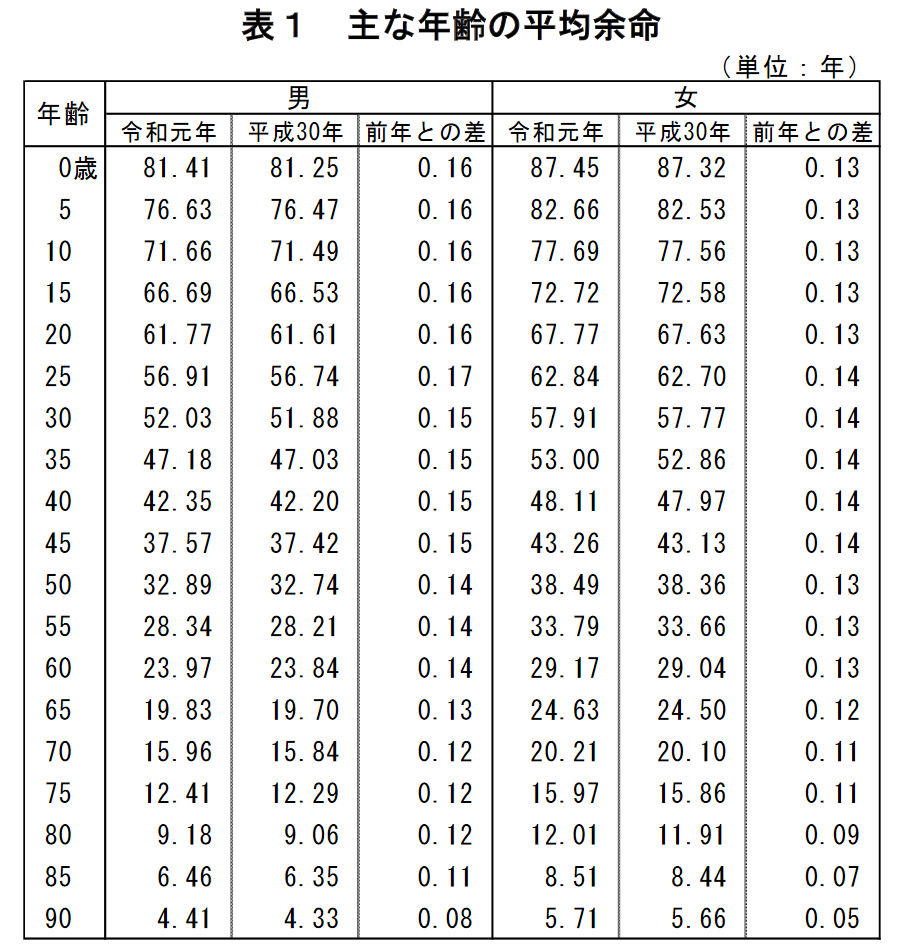

生命表(せいめいひょう)(または死亡表(しぼうひょう)・死亡生残表(しぼうせいざんひょう))とは、人口統計学における、特定の年齢層・性別に対して、死亡率(誕生日から、次の誕生日までに死ぬ確率)や平均余命を示す表である。

人が死ぬのはいつかわからない。だから調査時点の死亡率がこれからも続いていくと仮定されている。令和元年度の平均寿命は男性:81.41歳、女性:87.45歳だが、これはあなたがこの年齢まで生きられるという意味ではなく、あくまで令和元年に誕生した赤ん坊の余命である。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life19/dl/life19-02.pdf

自然淘汰における死の意味

自然淘汰には、確率的にありえないことを起こす力がある。

天文学者フレッド・ホイルは言った。生命が偶然作られる確率は、「がらくた置き場を竜巻が通ることによって、たまたまボーイング747が組み立てられる」のと同じだと。宇宙が生まれてから138億年だから、それほど試行回数があったわけではない。どうやったのか―――自然淘汰である。

たとえば、こんな比喩を考えよう。じいさんが横断歩道を連続青で連続10個渡り切ることを考える。ごく単純に、じいさんがこれを成し遂げる確率は1/10の10乗なので100億人に1人のじいさんが達成することが出来る。100億人のじいさんを横並びにスタートさせて最後まで歩き切るじいさんは1人というわけだ。いちおう、奇跡は期待できる。問題なのは100億人のじいさんを用意することだ。しかしありがたいことに、こんなことをしなくても奇跡は起こせる。

まずは10人のじいさんを横並びにし、スタートさせる。一つ目の横断歩道で1人だけ生き残るだろう。奇跡を起こすための最大のポイントは、ここでじいさんが10人に分裂すること。そうしたらまた1人生き残る。これを繰り返す。するとたった100人のじいさんだけでゴールまでたどり着けるのだ! 素晴らしい! これが自然淘汰である。

生き物たちの枝分かれしていく図を見たことがあるかもしれない。ずーっと遡っていくと、最終共通祖先(LUCA:ルカ)にたどり着く。彼こそが「スタートしたじいさん」である。何回か横断歩道を行けば、なにかしら信じられないようなことを起こすに違いない。ただ注意しておこう。スタートのLUCAでさえ奇跡の結果だということを。その段階ではいろいろな仕組みは既にできあがっているのである。

私たちは自然淘汰の仕組みから、死の価値を知ることができる。改めて自然淘汰に必要なことを確認しよう。

- 自然淘汰を起こすためには子どもをたくさん作らないといけない———じいさんは分裂しなければならない。

- 資源には限りがあるので、たとえ寿命のない生物でも数が多すぎたら餓死する。あぶれ者が出てくる———横断歩道を渡れないじいさんが必要である。

生存闘争とは固体同士の殺し合いではなく、みんなが限られた資源のもとで生きようとすると当然に起こる静かなものである。数が少なければ絶滅するが、多ければ生存闘争することになる。お釈迦様が勢ぞろいしようが朝から晩まで生存闘争であろう。

じいさんがもし10人そろって生き残ったら、今の生命が生まれることはなかった。進化が起きるためには、資源の椅子取りゲームから彼らには脱落してもらわなければならない。死んでいただかなくては進化が起きない。そして付け加えておこう。死んでいったじいさんから私たちが受け継いだものは一切ない。私たちは「LUCA爺さん」の子孫なのだ。横断歩道で轢かれて倒れて行ったじいさんから受け継いだものはなにひとつない。逆に言えば、受け継がせないために、他のじいさんは死んだのだ。受け継がせないことが大切だったのだ。

生物の基本形は不死

生物は非平衡状態の散逸構造である。だから生物はふつう死なない。

たとえばガスコンロの火はガスを供給し続けるなど条件を整えてやればずっと燃えている。だがガスは常に燃え続けており常に新しいものに入れ替わっていくだろう。人間も同じで、食って寝て出してをくり返し、少し時間が経てば体の細胞がすべて入れ替わっているが同じ人間(火)であることには変わりない。こういう非平衡状態(流れがある)なのに、形が変わらないものを散逸構造と呼ぶ。生と死の境界があいまいなのは、この散逸構造のためだろう。海が渦潮をまきはじめたとき、いったいどこから渦潮と呼ぶのかを指差すのはなかなか難しい。

ただ、もし部屋のなかにガスが充満していたら最初に火をつけた途端爆発する。散逸構造を生じさせるためには、「いい感じ」に条件が整っていなければならない。そして散逸構造を維持するためには、入ってくる物質ももちろんだが、出て行く物質もうまく処理しなければならないだろう。二酸化炭素が部屋いっぱいになったら、さすがにガスの火も燃えてはいられない。

私たちは私たちをグラスの中にある水のような、流れのない平衡状態だと考えがちである。だが私たちはガスコンロの火である。考えてみればガスコンロの火は新しいとか古いとかそういう話はない。だから基本的には、ずっといい感じの条件さえととのっていればいつまでも燃え続けることができる。

進化するためには犠牲になるやつがいなければならないことは前節で学んだ。だが個々の生物は「進化のために」などと言って死んだわけではない。資源が足りなくて餓死したり、その他の事故があって死ぬ個体があっただけだ。彼らは原理的には永遠に生きられたのだ。だが人間は全員死ぬ。なぜだろう?

死はプログラムされた

地球が誕生し、無生物から最初の「細胞」が作られた。彼らはその後二十億年、集合してひとつの生物になろうとは思わなかったが、私たちが生命と呼ぶところのすべての性質を備えていた。つまり(1)エサを食べ、(2)動き回り、(3)子孫を残す。

生物は基本不死だが、エネルギーが来ないと死ぬ。試しにエネルギーを渡すのをやめてみる。すると、あらゆる活動を停止し、ポンプだけを動かしてエネルギーを待つようになる。ポンプは徐々に静かになり、排出穴を逆流して余分な物質が中に入って来る。これらがミトコンドリアを変形させ弱らせる。細胞外の液体も逆流して細胞はふくれ、ひびが入り、細胞は四散する。細胞内の装置は外にばらまかれてしまった———ここでの或る細胞の死は、事故のようなものだ。壊死(ネクローシス)という。

だが細胞の死にはもうひとつあった。それが「プログラム死」である。

たとえば胎児を考えてみよう。手の形成は最初、丸みを帯びて始まり、徐々に指の間がなくなっていくことで起こる。指の間の細胞はどうなったのかというと、まさにその場で死んでしまったのである。彼らは周りの合図があると、筋書き通りに自殺する。細胞の自殺は爆死のような悲惨なものではない。単に死ねという合図がきたので、DNAはその場でばらばらになる。空っぽの頭だが、一応細胞の機能自体は生きている。彼らはしばらく働いた後、やっぱりまだ働きながら周りの細胞から徐々にはなれて、身体を波打たせながら、くびれて、とうとう切れてしまって、リンパ液の中に浮かぶ。そして葬儀屋ではなく、周りの細胞がそれを食べる。死んだ細胞はまだ動き続けていて、取り込まれた後もまだ何かやっている。しかしやがて分解される。

初期生命体にはプログラム死がない。だから原理的には死なない。

なぜ「プログラム死」などがあるのだろう。その奇跡を起こしたのは、やはり自然淘汰だった。一人で生き続ける細胞のことを考えてみよう。

彼らは完全に自分の力だけで生きていかねばならない。紫外線や酸素でさえ常に脅威である。紫外線や酸素でさえ、だ。このことは今の私たちでも変わりがない。実は皮膚の表面は細胞の死骸でしっかりガードされている。私たちのなかにある細胞のほとんどは暗黒のなかで生まれ、そこで過ごす(一つの例外は眼球の奥にある網膜だろう)。だが、一人で生きる細胞にはそんなタッグを組むことはできない。

もともと地球上には酸素がなかったが、光合成をする連中のおかげで酸素が増え始めた。おそらくここで多くの細胞たちが死んだだろう。彼らは生命の危機に瀕し、生き残る方法を模索した。たとえば身を寄せ合ったりといった単純なこともあっただろう。とにかく彼らはその間も繁殖を繰り返す。そのうち、奇跡が起きた。細胞と外界との間に壁を建設したり、体内に工場を作るものが現れたのだ。しかも一部の細菌が住み着き、もっと効率的にエネルギーが作れるようになった。彼こそがミトコンドリアである。細胞は体を大きくして自分の中にエネルギーをたくわえておけるようにした。

しばらくは巨大化の道を進んでいただろうが、当然限界が来る。それは容積と表面積の増え方の違いのせいだ。表面積のほうが遅いので、容積分を養うことができなくなってしまう——つまり、言ってみれば、大きくなるほど細胞内にある町の要求も大きくなってくるのだ。その対策として最も成功した戦略こそが、「多細胞化」だった。細胞自体をさらに巨大化させなくても個体の大きさを増やすことができ、細胞によって仕事を分担できる。

それら細胞のうちで最も重要な役割は、「生殖細胞」である。生殖細胞はDNAを次の世代に残すことしか考えていない。生殖細胞以外の「体細胞」は所詮、生殖細胞のための道具である。体を構成するすべての細胞は分裂するたびにコピーミスを起こし、どんどんとおかしくなっていくが、セックスをして細胞を結合させると、新たにやり直すことができる。環境適応もはるかに容易になる。生殖するためにわざわざセックスをするのは、DNAのためには利にかなったことだ。元気なDNA、それが子どもだ。

だが親は死ぬ。体細胞は道具で、脳みそは蓄積することしか知らずエラーを溜め込み続ける構造になっている(散逸構造ではない)。自然淘汰は、個体を個別に救うことはない。死を知らない太古の生命から不死を引き継いでいるのは生殖細胞だけで、体細胞は乗り物になってしまった。主役はDNAのほうであって、私たちのほうは端役にすぎない。

生物は基本的に死なない。だが便利な体細胞は死ぬ。ただし、生殖細胞は死なない。

老いること

2019年5月13日の日記から。これを前置きとしよう。:

年齢を重ねるにつれて、人は疲れてくる。疲れてくると、気にすることのできる範囲が狭くなる。隠し事をしながら何かをすることができなくなる。傍若無人に振る舞うお年寄りは、きっと今まで隠していたものが隠せなくなくなったんだろう。そう思うと、老人というのは、いつも落ち着いているというだけでもはや尋常ではない、尊敬に値する人格者のような気がしてくる。

年をとると本来のその人が見えるというが、この頃は本当にそれがわかる。悪い部分を直すには時間が必要である。それは悪い面を逐一監視して、やってしまったら反省し、内面化していかなければならないからである。しかしお年寄りにはまず時間もなければ、監視する余裕もない。若いうちに直すしかない。

自分もいずれ(生きていれば)七十、八十歳になる。高齢化社会になる今、自分のことも含めて「老い」について考えないといけないかもしれない。